10月22日,由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业2000余名专家历时一年半修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图3.0》(以下简称“技术路线图3.0”)在重庆发布。

中国汽车工程学会理事长张进华在第三十二届中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2025)上就技术路线图3.0的编制背景和主要内容进行了详细介绍。

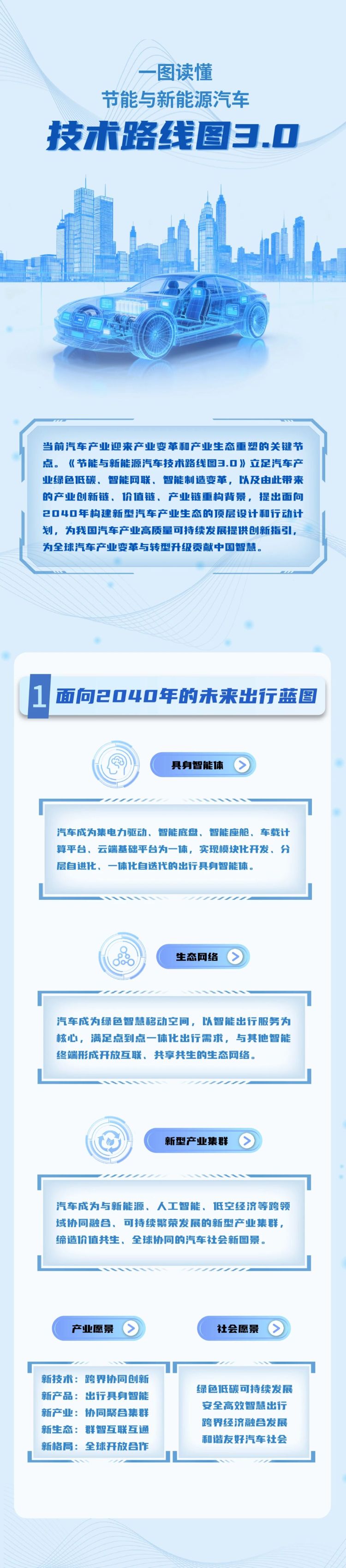

技术路线图3.0进一步明确了全球汽车技术“低碳化、电动化、智能化”的发展方向,深入研判了未来5-15年世界经济复苏、应对气候变化、全球科技变革、经济全球化赋予汽车产业高质量发展的新使命,生动描绘了以新技术、新产品、新产业、新生态、新格局为核心的新汽车产业发展愿景,提出了面向2040年我国汽车产业发展的六大目标,即:汽车产业碳排放总量将于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰,至2040年碳排放总量较峰值下降60%以上;以智能网联新能源汽车为主体的交通体系朝着“零事故、零伤亡、高效率”发展;新能源汽车渗透率达80%以上,加快推进汽车产业全面电动化进程;车路云一体化智能网联汽车基础设施生态体系成熟健全,高级别自动驾驶汽车产品实现大规模应用;汽车科技创新实现教育、科技、人才协同融合发展,中国成为全球汽车科技原始创新策源地,原始创新能力引领全球;建成创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的现代化汽车产业集群,实现高端化、智能化、绿色化发展;中国品牌全球竞争力大幅提升,关键零部件企业与全球产业体系深度融合,进入世界汽车强国前列。

技术路线图3.0进一步强化了“前瞻性、系统性、科学性、继承性、开放性、公益性”的修订原则,在继承技术路线图2.0“1+X”研究框架基础上,以新一轮产业变革和新型产业生态视角,提出了技术路线图3.0的“1+5+X”的研究框架,同构“产业产品”与“汽车制造”技术路线图。

技术路线图3.0进一步坚持了内燃机仍将是汽车的重要动力来源。至2035年,传统能源乘用车实现全面混动化;到2040年,含内燃机乘用车(HEV、PHEV、REEV)销量在乘用车新车销量中的比例仍将有三分之一左右。

技术路线图3.0进一步强调了未来5-15年,新能源汽车成为汽车市场主流产品。至2040年,新能源乘用车渗透率达到85%以上,其中BEV占80%;新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。

技术路线图3.0进一步明确了智能网联汽车进入市场化发展快车道。到2040年,L4级智能网联汽车全面普及,L5级智能网联汽车开始进入市场,网联协同场景覆盖度、安全可靠性不断提升,支撑无人驾驶大规模安全应用。

技术路线图3.0首次提出汽车智能制造发展水平分级体系以及实施方法论。到2040年,以提质、增效、降本、低碳引领,通过数据互联互通与数据闭环,实现汽车制造全环节研产供销服一体化。

《节能与新能源汽车技术路线图》研究编制是支撑政府科技和产业相关规划、引领行业技术创新、引导社会各类资源集聚等的重要工作。受国家制造强国建设战略咨询委员会、工业和信息化部委托,中国汽车工程学会持续开展技术路线图研究编制与修订工作,先后于2016年、2020年发布技术路线图1.0和2.0,并建立了实施效果年度动态评估机制。当前,汽车科技变革正持续向纵深推进,汽车前沿技术创新日新月异,颠覆性创新不时涌现,产业发展生态发生系统性变革。面向新变化、新形势,研究修订技术路线图3.0,规划面向未来15年的汽车技术发展路线,强化新型汽车产业生态的顶层设计,成为国内外汽车产业各界的共同呼声。在此背景下,中国汽车工程学会于2023年12月正式启动技术路线图3.0的修订工作,组织来自汽车、能源、交通、材料、通信、人工智能等领域的2000余位国内外专家参与其中,历时18个月,历经300多场专题培训会、专家研讨会、组间协调会、集中审稿会的充分研究与系统论证,最终形成凝聚行业广泛共识的技术路线图3.0。(资料来源:中国汽车工程学会)

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。